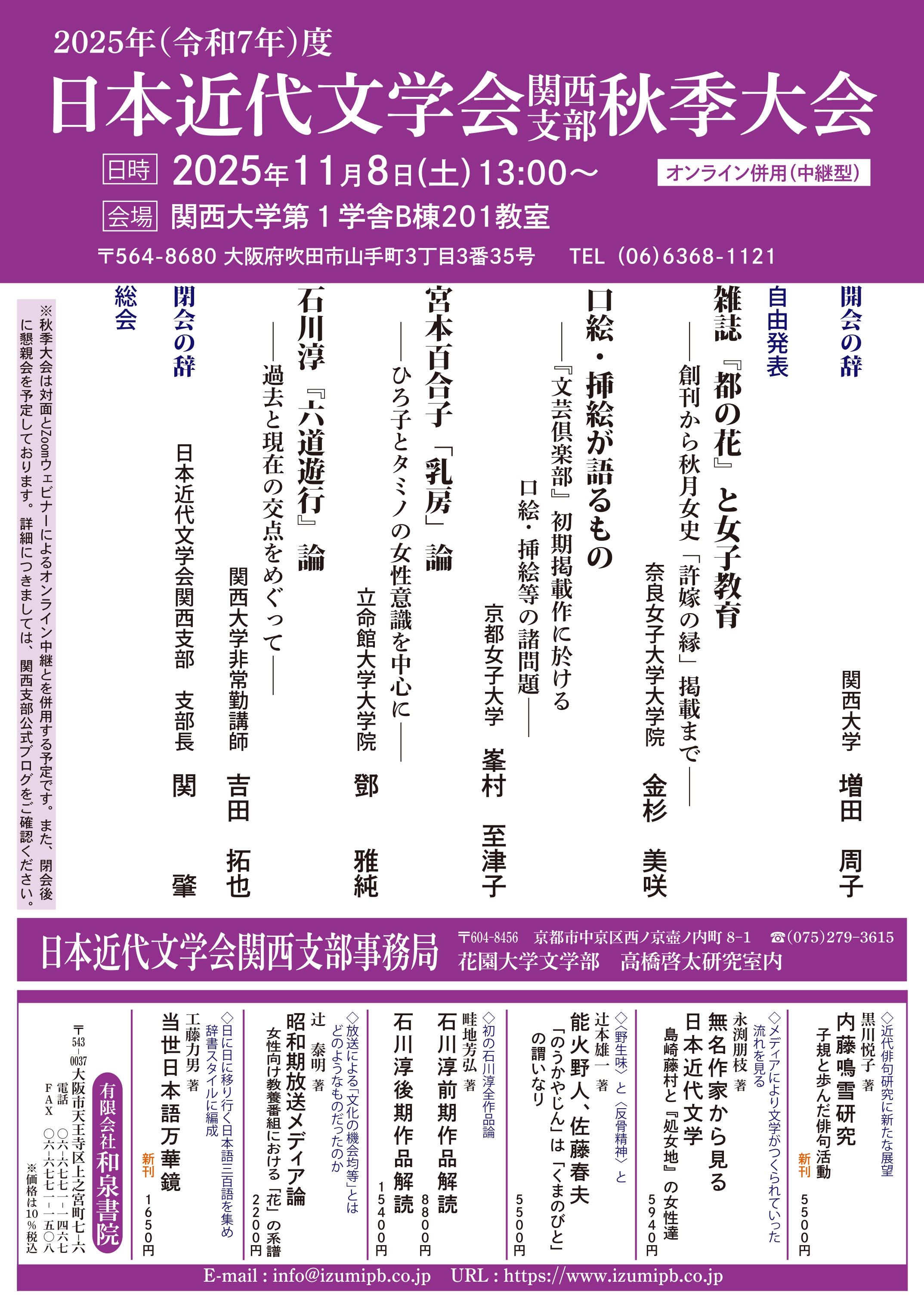

雑誌『都の花』と女子教育

──創刊から秋月女史「許嫁の縁」掲載まで──

金杉 美咲

明治二十一年十月に、教育書籍を中心に出版していた金港堂から創刊された雑誌『都の花』は、山田美妙の起用や幸田露伴、樋口一葉らの輩出といった事績を残し、「日本初の商業文芸誌」と位置づけられながらも、『都の花』それ自体の講究は十分になされていなかった。

『都の花』は創刊前の同年六月に『教育報知』125号において「女子教育に関する「都の花」と題する雑誌をも發兌せんと準備中」と報じられ、『女学雑誌』でも同様に報じられた。その後、同年九月末に「金港堂の都の花は遂にもよう替と為り小説雑誌とか云へるに変じ」(『女学雑誌』129号)たという経緯を経て創刊に至っている。

しかし論者は、女子教育雑誌としての側面は創刊後も残ったと考え、第二号から第五号にかけて連載された秋月女史「許嫁の縁」がその名残の一端であると見ている。本作は、親からの「壓制結婚」と自由意志の間で葛藤する「今の教育を受けた」ヒロインの決意と大団円を描いた作品である。「北海道毎日新聞」を初出とする本作が、改めて創刊間もない『都の花』に再掲載されたことに注目することで、「許嫁の縁」と『都の花』双方を女子教育作品・雑誌として位置付けることが可能になるのではないか。

こうした創刊までの変遷、「許嫁の縁」の掲載、実質的な主幹であった美妙と女子教育雑誌との関わりを踏まえ、小説雑誌の『都の花』に女子教育雑誌としての性格を見出し、その性質について考察を行うことが本発表の目的である。

口絵・挿絵が語るもの

──『文芸倶楽部』初期掲載作に於ける口絵・挿絵等の諸問題──

峯村 至津子

初出誌に見られる小説を彩る様々な絵。出口智之氏の一連の研究などにより、明治中後期頃まで、小説作者による挿絵・口絵への指示が江戸時代以来の慣習にそってなされていたことが、近年改めて意識されるようになってきた。但し作者による下絵・絵組が残存しない場合、指示の有無やその実態の検証について、方法が確立されているとは言い難い。今回博文館『文芸倶楽部』初期の諸作を例として、巻頭小説に付された木版口絵に挿絵や内題付随のカット画も併せて、明治二十八~二十九年にかけての様相を概観し、それらと小説本文・草稿とを綿密に対照して、作者からの指示が出された時期や指示の程度を考証する。

従来注目度が低いタイトルカットは、題名のみから推測して描いたためか小説の内容と懸隔のあるもの(大橋乙羽「世話女房」等)、題名からは推測困難な作品の重要なモチーフが一部含まれているもの(田澤稲舟「医学修業」等)の他、小説の内容とは無関係ながらも題名の言葉の語誌を知らないと描けないものなどがあり、作者の関与や絵師の作品理解の程度を窺うのに有益な材料であると言える。

口絵は、構想の最終段階での作者の指示が確実でありながら本文との重大な齟齬が存在する武内桂舟筆、川上眉山「大さかづき」や、当時酷評された小説の趣意や人物造形を作者の意向に沿って捉えている三島蕉窓筆、一葉「われから」など、多様な例を検討する。小説の流通に於いて絵が果たした役割や作家たちの絵に対する意識を窺い、絵への着目が文学研究に何を齎すのか、問題提起を試みる。

宮本百合子「乳房」論

──ひろ子とタミノの女性意識を中心に──

鄧 雅純

1935年の『中央公論』4月号に発表された「乳房」は、無産者託児所に於ける保母が育児と無産者運動を同時に行う生活を如実に描写した。同時代では、「退屈」「心理的なヤマがない」という評価が寄せられたが、プロレタリア文学の中で、無産者保母を主題とする数少ない作品として軽視すべきではないという好評もあった。近年、ジェンダーやフェミニズムの視点による新たな解釈が出て、一定の成果を収めている。しかしながら、保母という職務の小説に於ける捉えられ方や主要人物であるひろ子及びタミノのキャラクター造形、内面の変化については十分な分析が施されていない。

本発表では、主要人物であるひろ子とタミノがどのような女性意識を抱いているかを中心に考察を進める。無産者託児所で働いている彼女たちが、積極的に無産者運動を応援する一方、近隣や家主、さらに運動内部の同志たちに差別視される場面は小説に散在している。本発表は、まず〈 保母 〉という職務が無産者運動に於いて果たしていた重要性を説明する。続いて、小説に描かれた女性や保母への差別描写を整理し、ひろ子とタミノが差別に向ける受け止め方の相違を浮び上がらせる。その相違から二人の女性意識──自分の能力への認識や〈 保母 〉という仕事に対する価値づけ──の差異が見えてくる。また、当時の無産者運動に於ける女性に対する差別問題(とりわけハウスキーパー問題)を取り上げ、同時代的な文脈を踏まえながら、ひろ子とタミノは女性として、その差別にどのように抵抗していたかを検討する。そして、彼女たちの抵抗的な姿が持つ意義と限界を明らかにする。以上の分析を通じて、作品名である「乳房」に新しい解釈を試みる。

石川淳『六道遊行』論

──過去と現在の交点をめぐって──

吉田 拓也

石川淳の小説「六道遊行」(『すばる』1981・6~82・12)は、孝謙・称徳天皇や道鏡らが登場する天平期を舞台の一つとし、架空の人物である小楯が歴史の裏側で暗躍する作品である。また、本作には小楯がもう一つの舞台である「現代」にタイム・スリップするという趣向がある。

先行研究では、小楯と彼が行動する天平期の分析に比重が置かれている。対して、彼が真玉という女性とその子玉丸の行く末を見つめる「現代」についての先行論は少ない。たしかに「母子関係の病理」などを見出して部分的に論じる向きや、過去と現在の関係を「ない交ぜ」だとして概括する論はある。だが、「現代」では小楯が主に傍観者としてしか存在しないこともあり、具体的な関連性を論じるものはほぼない。

このように、先行論では小楯を分析するために天平期ばかりが論じられていた。しかし、「六道遊行」を論じるには、そもそも天平期の歴史叙述を行う際になぜ「現代」が必要だったのかということも問う必要があるのではないか。

そのため、本発表ではまず「現代」の登場人物である浦見大造の分析を行い、過去と現在の共通点として陰謀論的想像力が働いていることを指摘する。それを踏まえ、天平期において小楯が求める「呪法」というテクスト上の謎について、天平期と関連させて考察する。そうした作業を通じて「現代」という同時代とテクストとの関わりを析出し、石川のテーマとして頻出する「革命」との接続を試みる。以上の分析を行い、「現代」と過去との、部分的でも概括でもない関連性を指摘し、「六道遊行」が歴史小説-叙述を問いなおす作品であることを明らかにしたい。