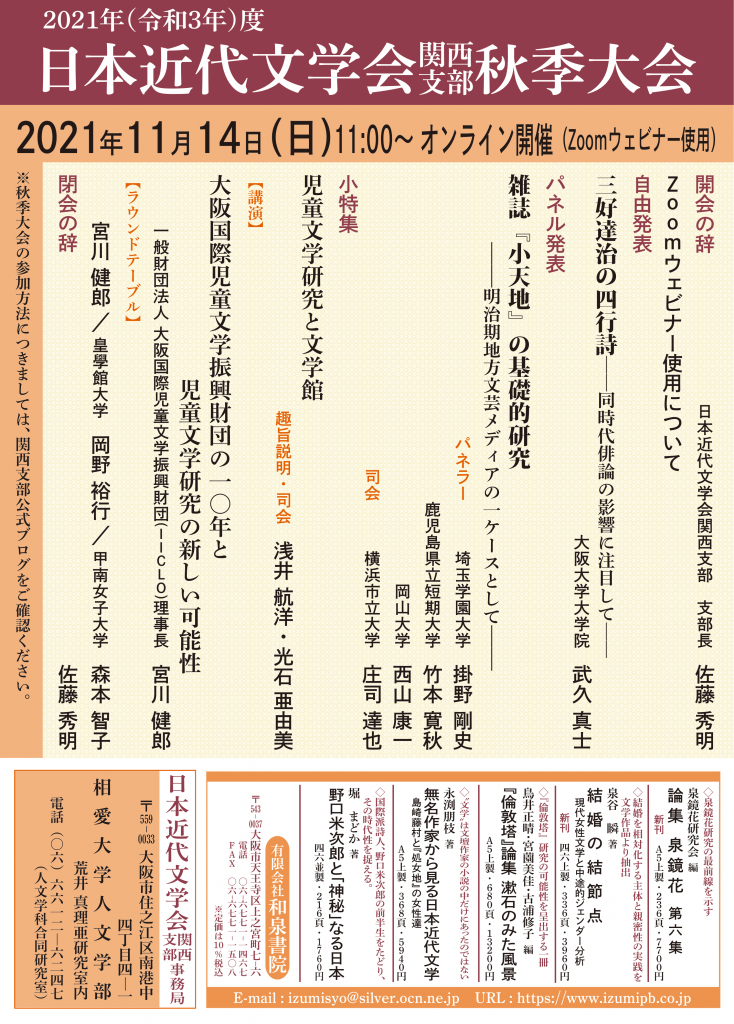

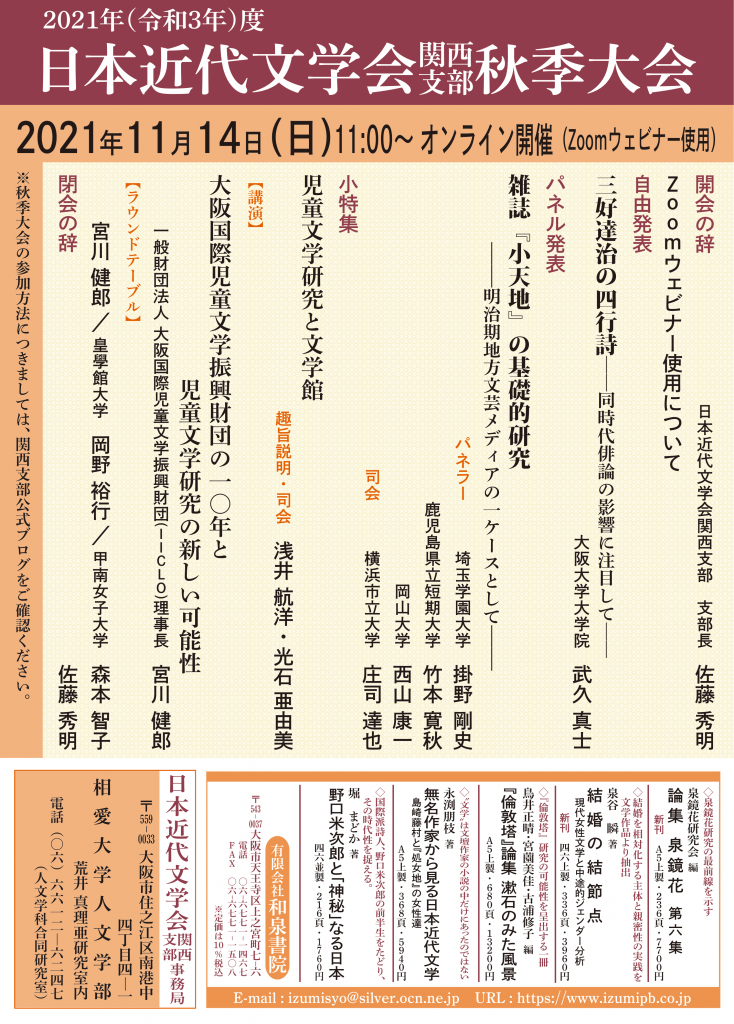

2021年度関西支部秋季大会は、オンライン上(zoomウェビナー)で大会を実施します。

ご参加にあたっては、関西支部より送付いたします「会報」34号、もしくは本サイトのご案内をご確認いただき、「事前登録」の手続きを、インターネット上にて事前にお済ませいただきますようお願いいたします。

なお参加を希望される会員外の方は、問い合わせフォームから、資料閲覧用のパスワードを申請していただきますようお願いいたします。

日本近代文学会関西支部(Association for Modern Japanese Literary Studies: Kansai Branch)に関するさまざまな情報をお届けします

2021年度関西支部秋季大会は、オンライン上(zoomウェビナー)で大会を実施します。

ご参加にあたっては、関西支部より送付いたします「会報」34号、もしくは本サイトのご案内をご確認いただき、「事前登録」の手続きを、インターネット上にて事前にお済ませいただきますようお願いいたします。

なお参加を希望される会員外の方は、問い合わせフォームから、資料閲覧用のパスワードを申請していただきますようお願いいたします。

〔企画趣旨文〕

文学館や資料館の役割は、関連図書や貴重資料の収集、保存のほかに、資料の発掘、調査研究、そして、それらの資料体を活用することにある。展示やワークショップなどを通じて、資料体の豊かな世界を人々に開くことは重要な役割である。

しかし、近年、地方自治体の財政状況、もしくは、事業統廃合の影響をうけ、文学館や資料館をめぐる状況は厳しさを増している。また二〇〇三年の地方自治体法一部改正によって効率重視の指定管理者制度が導入され、プロフェッショナルな知の継続が危ぶまれている。

我々文学研究者の研究活動は、文学館や資料館の資料蓄積の恩恵の上に成り立っており、現在、文学館や資料館の抱える問題は、今後、研究へも大きな影響を与えるだろう。

今回の小特集では、こうした文学館や資料館の現状を踏まえた上で、児童文学館に焦点を当てる。二〇二一年関西支部春季大会では新学習指導要領の実施をふまえ国語教育における芥川龍之介「羅生門」の小特集を行った。児童文学館とは、上記の文学館や資料館の役割のほかに、教科書と同様に、文学と出会う場を子どもたちに提供し、次世代の文学の担い手を育てる場でもある。

本小特集では、まず、大阪国際児童文学振興財団(IICLO)理事長・宮川健郎氏に「大阪国際児童文学振興財団の一〇年と児童文学研究の新しい可能性」と題して、大阪国際児童文学振興財団一〇年の歩み、「児童文学研究」とは何かについてご講演いただく。

そして、岡野裕行氏(皇學館大学)と森本智子氏(甲南女子大学)にご登壇いただき、講演者を交えて「児童文学研究と文学館」に関するラウンドテーブルを行う。ラウンドテーブルでは、まず、児童文学館の現状と課題を検討する。そこから、児童文学研究における児童文学館の役割や、さらには、文学館や資料館と社会・教育との連携など、さまざまな観点から文学館や資料館をとりまく課題や可能性を議論していきたい。

〔講演要旨〕

宮川健郎

大阪国際児童文学振興財団は、かつては大阪府立国際児童文学館の運営母体でした。二〇一〇年三月、吹田市万博公園内にあった大阪府立国際児童文学館が廃止されました。国際児童文学館の資料は、東大阪市の府立中央図書館に移動し、同年五月、同図書館内に新たに国際児童文学館がオープンしました。図書館とは別の入口のあるスペースで、約八三万点の資料は、そこで引きつづき閲覧できます。私たちの大阪国際児童文学振興財団も、同年四月に、やはり同図書館内に事務所を移して、新・国際児童文学館を支援してともに資料収集にあたり、研究および国際的な活動をつづけています。

今回は、大阪国際児童文学振興財団が再スタートしてから一〇年間、どのように考えて仕事をしてきたのかをお話ししながら、児童文学研究における「資料」の意味を量ります。いや、そもそも、「児童文学研究」とは何をすることなのか、何をしてきたのか、歴史的な経緯もふくめてお話ししてみたいと思います。

武久 真士

三好達治の詩集『南窗集』(椎の木社、一九三二)などに収録されている四行詩については、従来俳壇の写生論やフランスの詩人ジュール・ルナールの影響が注目されてきた。特に俳論の影響に関しては詳しく論じられており、『ホトトギス』派の花鳥諷詠論を三好が取り入れていたとの指摘がなされている。しかし、同時代の俳論を詳しく調査すると、そこで述べられているのが単なる花鳥諷詠の写生ではなく、詠者の主観と対象が密接に結びついた主客合一の境地を目指したものであることが見えてくる。本発表ではそれを踏まえ、三好が四行詩においてそうした俳論をどのように活用しているのかを分析する。三好は主客合一的〈写生〉を語り手〈私〉と風物の重ね合わせという表現の面に生かしており、そうした詩法は彼の詩論を実現することにもつながっているのである。三好は「詩歌と科学」(『科学ペン』一九三七・一)などの詩論において、読者が詩を読むことを通して詩人の「調和感覚を喚起し再現する」こと、つまり詩人の感覚と読者の感覚が重なることの必要性を主張している。主客合一的〈写生〉が応用されることにより詩で読まれた対象と詩そのものが重ねられ、その結果表現という面において風物を詠む詩人と詩を読む読者までをも重ねることが可能となったのである。三好は西欧流の四行詩(カトラン)に俳句の〈写生〉を組み合わせることで、独自の定型詩を作り上げたのだと言える。

(パネラー)掛野剛史、竹本寛秋、西山康一

(司会進行)庄司達也

本発表では、明治期に大阪で刊行された文芸誌『小天地』(金尾文淵堂)を取り上げて、その編集戦略についてこれまで調査・検討してきたことを報告する。

小天地』は明治三三(一九〇〇)年一〇月からおそらく明治三六年一月まで、当時大阪心斎橋筋にあった金尾文淵堂が刊行した文芸誌である。この雑誌は『女性』や『苦楽』とともに「大阪刊行誌の冠たるもの」(藤田福夫)と評価されることもあるが、一方でその『小天地』から「どのような文学運動が生みだされたか、どのような作品が生みだされたかとなると、印象はぼやける」(明石利代)とも言われてきた。

「大阪刊行誌の冠たるもの」とされる理由は、同時代に大阪で発行された文芸誌と比較してみるとよくわかる。たとえば、『よしあし草』(明治三〇年創刊、三三年に『関西文学』と改題)など当時大阪で刊行されていた雑誌といえば、ほとんどが地元の若手育成のための同人誌的なものであったのと対照的に、『小天地』は高安月郊、菊池幽芳、須藤南翠といった関西圏で活躍していた作家と同時に、巌谷小波、泉鏡花、川上眉山、与謝野鉄幹、坪内逍遥、綱島梁川、内藤湖南、小杉天外、後藤宙外、島村抱月といった東京圏でも活躍中の著名な作家をも賛助会員に据え、さらには小栗風葉、柳川春葉、国木田独歩、島崎藤村、徳田秋声、永井荷風、馬場孤蝶、正宗白鳥といった当代の流行作家たちの投稿を慫慂してもいる。その意味で、関西文壇の流れと東京文壇の流れが合流するかのような独特の誌面構成をもつ雑誌として、まさに画期的だったといえよう。

だが、その一方で実際に掲載された文学作品を見ると、確かに東京圏の文学動向の後追いの印象が否めず、また独歩の作品を除けば現在まであまり見直されることのなかったものも多い。しかし、『小天地』という雑誌の構成・活動はそうした小説作品に限らず、もう少し多面的に見る必要があり、むしろそれこそがこの雑誌の面白さといえるかもしれない。『小天地』の内容構成としては、おおよそ小説・評論・文苑・雑録・社会・譚園・芸苑・批評・彙報となっている(号によって多少の異同はあるが)。また、これ以外にも投稿募集記事、さらに西洋美術や作家の図版・写真版も多く載せる。そうした多面的な構成・活動の中では、たとえば若き日の松崎天民を中心とした社会欄における探訪記事、あるいは薄田泣菫が中心となって編集することからくる文苑欄・彙報欄における韻文の充実、積極的な投稿募集等々、そこには戦略的とも思える多彩な展開が見て取れるのである。

こうした編集を通して『小天地』という、明治期に地方、特に関西の地に成立した文芸メディアが、いったい何をしようとしていたのか、その戦略はいったいどのようなものだったのか――そうしたことを明らかにすることで、個々の文学作品研究に止まらない、明治期地方ジャーナリズムの一つのありようを、あるいはそれがその後のジャーナリズム全体へもたらした影響などを検討したいと考えている。

なお、本発表は科学研究費補助金(課題番号19k00344「雑誌『小天地』(金尾文淵堂発行)の基礎的研究―明治期大阪文芸メディアの戦略分析―」)の助成を受けて行うものである。

▼2021年6月の総会で、関西支部の電子版機関誌の刊行が承認されました。

論文原稿を募集します。

▼機関誌名は『関西近代文学』です。

▼創刊は、2023年(令和5年)3月を予定しています。日本近代文学会関西支部の公式ブログにアップロードします。電子版のみの発行となります。

▼投稿の締め切りは、2022年(令和4年)11月5日(土)。

▼書式は以下のとおりとします。

(1)「論文」は総文字数15,000~20,000字(タイトル・図版・注を含む)以内を原則とし、30字1行で705行(組版で20頁)を上限とします(タイトル・図版・注を含む)。また、注も本文と同じ行数・字数としてください。

(2)原文の引用は、新字のあるものはなるべく新字を用い、注の記号・配列などは『日本近代文学』に準じてください。

(3)300字程度の要約(日本語)を付けてください。その際、タイトル・投稿者名を明記してください。

(5)名前にはアルファベット表記をつけてください。

(6)投稿者の連絡先(氏名・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス)と略歴(大学入学以降が望ましい)も提出してください。

▼メールで受け付けます。また、CDやUSBメモリーの郵送も受け付けます。

送り先:kikanshi@kinbun-kansai.sakura.ne.jp(『関西近代文学』編集委員会)

〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1

追手門学院大学文学部 西尾 宣明宛

(「関西近代文学原稿在中・重要」と表書きしてください)

▼2022年度に発足する編集委員会で審査し、審査結果をお知らせします。

▼編集委員は、太田登、檀原みすず、西尾宣明、佐藤秀明、田中励儀、増田周子、木田隆文、木谷真紀子の8名です。

2022年5月10日

編集委員会

追記:2022年5月27日 書式(1)について修正いたしました。

2021年6月5日に行なわれた総会で、運営委員会より会則の改正が提案され、承認されました。

改正点は、以下の通りです。(会則全文は、こちらをご覧ください。)

第三条(事業)

【旧】一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時に総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

【新】一、総会の開催。諸問題が発生した場合は臨時に総会を開催する。議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。緊急事態などにより、(大会中止に伴い)総会開催が不可能な場合、前年度の会計報告ならびに本年度の予算案に関する資料を会報発送時に同封し、その際、返信葉書など郵送を用いた送信や電子による送信方法をもって、会員より承認を諮ることを可能とする。承認の可否に関しては、支部ホームページにて報告を行う。

【旧】三、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。

【新】三、電子版機関誌の発行、会報・パンフレットなどの刊行、およびホームページなどによる広報。

第五条(役員)

【旧】一、支部長 一名 運営委員 若干名

会計監査 二名

【新】一、支部長 一名 運営委員 若干名

編集委員 若干名 会計監査 二名

【旧】二、運営委員は総会における会員の互選により選出する。

【新】二、運営委員と編集委員は総会における会員の互選により選出する。

五、役員の任期を次のように定める。

【旧】1 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 ただし連続して三期の選出は認めない。

【新】1 支部長の任期は二年とし、再任を妨げない。再任の場合はその任期を一年とし、連続して四期の選出は認めない。

【旧】2 支部長については、再任の場合はその任期を一年とし、連続して四期の選出は認めない。ただし、選任以前の役員任期を支部長任期に参入しない。

【新】2 運営委員と監事の任期は二年とし、再任を妨げない。 ただし連続して三期の選出は認めない。

【旧】(なし)

【新】3 編集委員の任期は二年とする。

【旧】第七条(経費)

【新】第七条(編集委員会)

本会に編集委員会を置く。

一、編集委員会は支部長によって統括される。

二、編集委員会は第三条に掲げた事業を立案し、それを遂行する任を負う。その際、必要があれば小委員会を設けることができる。

三、編集委員は編集委員長を互選する。

【旧】第八条(会計年度)

【新】第八条(経費)

【旧】第九条(会計報告)

【新】第九条(会計年度)

【旧】第十条(会則の改廃等)

【新】第十条(会計報告)

【旧】(なし)

【新】第十一条(会則の改廃等)

附則

二〇二一(令和三)年六月五日の総会で改正承認

二〇二一(令和三)年四月一日にさかのぼり施行

2021年6月11日(金)・12日(土)に大阪市立大学学術情報総合センターで開催を予定しておりました「特別展示 恒藤恭旧蔵芥川龍之介関連資料等」は、緊急事態宣言の延長により中止とさせていただきます。

楽しみにしてくださっていた皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。

ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。